Zum Vergrößern auf die Bilder klicken. To enlarge click thumbnails. Per ingrandire clicca le foto.

Archiv des Autors: Wolfgang Meyer-Hesemann

01: Bossee Winter 2014

Zum Vergrößern auf die Bilder klicken. To enlarge click thumbnails. Per ingrandire clicca le foto.

05: Ost-West Mai 2015

Vier Tage zu Fuß quer durch Schleswig-Holstein von der Schlei bis an die Nordsee.

Zum Vergrößern auf die Bilder klicken. To enlarge click thumbnails. Per ingrandire clicca le foto.

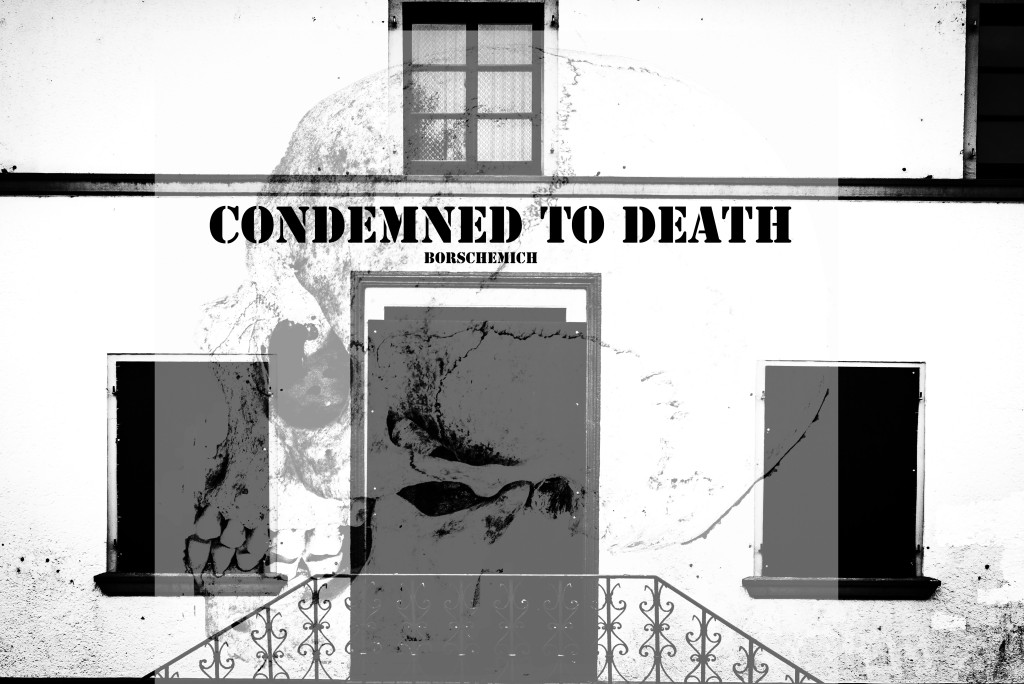

transformation

Borschemich

Opfer des Braunkohletagebaus

Ab 2017 soll das Dorf im Osten von Erkelenz dem Tagebau Garzweiler II weichen.

Zum Vergrößern auf die Bilder klicken. To enlarge click thumbnails. Per ingrandire clicca le foto.

Duisburg Bruckhausen

Stadtteilerneuerung

Düsseldorf

U-Bahn Wehrhahn Linie im Bau

Medienhafen Düsseldorf

Schöne neue Welt

Delta del Po – Der schöne Schein

Fotografien zeigen meist mehr als man sieht.

Hinter dem „schönen Schein“ klarer Strukturen und warm leuchtender Farben verbirgt sich in diesen Fotografien – erst bei genauerer Betrachtung erkennbar – eine gnadenlose Industrialisierung weiter Teile eines der größten Feuchtgebiete Europas mit bedeutenden Ökosystemen. Weite Flächen des Po Delta sind im vergangenen Jahrhundert trocken gelegt und intensiver landwirtschaftlicher Nutzung zugeführt worden. Erst 1996 ist in den küstennahen Bereichen und Lagunen ein Naturpark eingerichtet worden. Die größten Flächen sind aber von der Agrarindustrie ausgeräumt. Frühere Höfe stehen verlassen auf den Feldern und verfallen langsam. Riesige Speicher türmen sich an den Landstraßen. Menschen und Tiere sind kaum zu sehen.

mixed media

CV/Zur Person: Wolfgang Meyer-Hesemann

CV

Wolfgang Meyer-Hesemann

Independent photographer

Walnussring 15

24239 Achterwehr

Germany

1952 born in Quakenbrück/Nds. Studies of Law and Philosophy, doctorate and occupation as judge, administrative civil servant and Permanent Secretary. After resignation from office (2009) voluntary works in the cultural sphere (chairman Kulturforum Schleswig-Holstein e.V.) and work as Independent Photographer. Autodidactic artistic and photographic work since approx. 1970. Member of „Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK)“.

Professional Workshops:

shift school for photography Dresden

International Summer Academy of Fine Arts and Media, Venice Fotografie Forum Frankfurt

with Götz Diergarten, Josef Schulz, Andy Kania, Melinda Gibson, Kaysa Gullberg, Tracey Derrick, Kathrin Sonntag, Olaf Otto Becker, Martin Stock, Atul Dodiya, Göran Gnaudschun.

For a detailed report on my person see: http://www.zeit.de/karriere/beruf/2015-06/jobwechsel-staatssekretaer-kuenstler-wolfgang-meyer-hesemann

Wolfgang Meyer-Hesemann

Freier Fotograf

Walnussring 15

24239 Achterwehr

1952 geboren in Quakenbrück/Nds. Studium der Rechtswissenschaften und Philosophie, Promotion und Tätigkeit als Richter, Verwaltungsbeamter und Staatssekretär. Nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst (2009) ehrenamtliche Tätigkeiten im Kulturbereich (u.a. Vorsitzender des Kulturforum Schleswig-Holstein e.V.) und Arbeit als freier Fotograf.

Autodidakt; seit 1970 Arbeit an fotografischen Projekten. Mitglied im „Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK)“.

Fotoworkshops bei

– shift school for photography dresden

–International Summer Academy of Fine Arts and Media, Venice

Kontakt:

Tel.: 0049 4340 499 217

Mehr zu mir in einem Bericht auf Zeit-online vom Juni 2015 von Angelika Finkenwirth:

„Chancen zum Wechsel

Politiker mit Künstlerseele

Was arbeitet ein Politiker, wenn er nicht mehr mit regieren darf? Wolfgang Meyer-Hesemann hat sein Hobby zum Beruf gemacht – und genießt es .

Auf einem plattgefahrenen Acker steht ein altes Haus, es ist grau, an einigen Stellen hat es Risse, auf den terracottafarbenen Dachpfannen breitet sich schon Moos aus. Verlassen steht das Bauwerk in der Landschaft und gibt seinem Betrachter viel Raum für Interpretationen. Wolfgang Meyer-Hesemann (http://fotoreality.de/) hat das Bild in Italien aufgenommen. Natur und Landschaften inspirieren den Künstler. „Schöne Landschaftsaufnahmen findet man überall – das ist nicht meine Ambition, sondern eine neue, zeitgemäße Sprache für Landschaftsaufnahmen und Naturfotografie zu entwickeln“, sagt er. Der 62-Jährige ist Künstler mit ganzem Herzen – doch viele kennen ihn in einer ganz anderen Rolle. Bevor der Wahl-Schleswig-Holsteiner sein Hobby zum Beruf machte, war er 27 Jahre Politiker.

Seine Karriere begann als Verwaltungsrichter in Münster. „Doch schon nach ein paar Jahren hatte ich das Interesse, aus der Justiz heraus zu kommen. Es war ein berufliches Leben, das mir zu sehr nur auf Fakten basierte“, erzählt Meyer-Hesemann. Und tatsächlich bekam er die Chance dazu: Unter dem damaligen nordrheinwestfälischen Ministerpräsidenten Johannes Rau konnte Meyer-Hesemann in die Staatskanzlei nach Düsseldorf wechseln. In der Abteilung für politische Planung bewertete er Projekte unter juristischen Aspekten. Nach kurzer Zeit übernahm er die Geschäftsführung des Rundfunkausschusses NRW – dem Gremium, das den Privatrundfunk einführte – und wurde danach Büroleiter des Staatskanzlei-Chefs. „Dann kam die Wende und ich durfte viel an den Prozessen und Verhandlungen rund um die Wiedervereinigung im Hintergrund mitwirken.“

Zeit zum Verschnaufen gab es nicht, die nächste große Herausforderung wartete bereits auf den SPD-Mann: Johannes Rau schickte ihn als seinen persönlichen Berater in die Bildungskommission NRW, deren Aufgabe es war, Perspektiven für die Entwicklungsprobleme im Bildungswesen und der Schule zu erarbeiten. „Nach zwei Jahren legten wir unseren Bericht „Schule der Zukunft – Zukunft der Schule“ vor. Die rote Bibel. Für mich war diese Arbeit quasi der Einführungslehrgang für das, was danach kam: Ich bin in das Bildungsressort des Kultusministeriums gewechselt.“ 1998 wurde Meyer-Hesemann dann zum Staatssekretär im Ministerium für Schule und Weiterbildung ernannt.

Hart und schmucklos abgewickelt

Sechs Jahre später erhielt er einen Anruf, der ihn ins Grübeln brachte: „Die Bildungsministerin von Schleswig-Holstein, Ute Erdsiek-Rave, war auf der Suche nach einem neuen Staatssekretär als Ersatz für Ralf Stegner und bat mich um eine Empfehlung. Nach 12 Jahren in NRW sah ich darin die Chance eines Wechsels. Meine Frau und meine Tochter waren ebenfalls von der Idee begeistert. Also lautete meine Empfehlung: Nimm doch mich.“ Und das tat die Politikerin auch. Zwei Monate später zog Meyer-Hesemann samt Familie aus dem vergleichsweise riesigen NRW mit 18 Millionen Einwohnern in das überschaubare Schleswig-Holstein mit drei Millionen Einwohnern.

Alle waren zufrieden. Bis zum Juli 2009. Da brach die große Koalition auseinander und eine schwarz-gelbe Regierung folgte. „Wir wurden innerhalb von einer Woche auf die Straße gesetzt. Das ging relativ hart und schmucklos ab – ein tiefer Bruch nach so einer langen Zeit im Politikbetrieb“, erinnert sich Meyer-Hesemann, der zu dem Zeitpunkt 57 Jahre alt war.

Doch die lange Zeit im Politikbetrieb war auch sein Glück: „Ich war durch meine bisherige Tätigkeit so weit abgesichert, dass ich es mir erlauben konnte, ausschließlich das zu machen, was sonst immer eine geliebte Nebenbeschäftigung war, aber viel zu kurz kam: Mich mit Kultur und Fotografie zu beschäftigen.“ Björn Engholm folgte er als Vorsitzender des Kulturforums Schleswig-Holstein (www.kulturforum-sh.de) nach und begann, sich intensiv mit Fotografie zu beschäftigt. „Nach so vielen Jahren bürokratischer und politischer Arbeit war es gar nicht so leicht, wieder frei zu werden und eine andere Sicht zu bekommen, experimentell zu sein.“ Ein wenig deformiert habe er sich zunächst auf dem künstlerischen Terrain gefühlt, erzählt der Ex-Politiker und lacht. Er besuchte viele Workshops und arbeitete intensiv mit anderen Künstlern zusammen.

Früher: Knecht der Gremien und Terminkalender

Inzwischen hat der Fotograf sich frei geschwommen und etliche Ausstellungen gemacht. „Ich denke, dass ich heute auf einem Stand bin, mich mit meinen Arbeiten sehen zu lassen“, sagt er. Dennoch erlebe er immer wieder, dass er noch sehr stark in seiner alten Rolle wahrgenommen werde. „Für viele bin ich noch der frühere Staatssekretär. Zudem ist es wirklich schwer, sich unter den Künstlerinnen und Künstlern zu etablieren – auch weil viele junge Menschen auf dem Feld tätig sind – und wenn es um Publikationen, Auszeichnungen und Preise geht, wollen die immer junge Leute haben. Da muss ich jetzt sehen wie ich mich behaupte.“

Momentan arbeitet Meyer-Hesemann etwa an einem Buch über seinen früheren Beruf und wie er ihn heute sieht: „Es ist sehr spannend, das fotografisch umzusetzen.“ Zu seinem Portfolio gehören zudem Installationen und moderne Streetfotografie. Er sei kein Fotograf, der nur eine Sache mache, sehe seinen Mittelpunkt aber schon in Natur- und Landschaftsaufnahmen – inspiriert von der schönen Umgebung, in der er lebe. „Ich will aber nicht ausschließen, dass ich mich noch in eine ganz andere Richtung entwickel.“

Ganz sicher weiß er hingegen, dass er nie mehr in die Politik zurückkehren wird: „Ich habe meinen Beruf wirklich sehr gern gemacht, vermisse ihn aber überhaupt nicht. Das Leben war in weitem Maße fremd bestimmt, nun habe ich Raum, den ich selbst füllen kann. Das ist eine ganz andere Qualität und ein ganz großes Privileg, diese Chance in seinem Leben zu erhalten“, sagt er Ex-Politiker. Er sei glücklich mit seinem beruflichen Wechsel und auch mit dem des Bundeslandes, in dem er nun lebe.

Acquedotti di Roma – Alltagsleben im Angesicht der Antike

Aquädukte in Rom – wie leben die Menschen dieser Stadt mit den Resten der gewaltigen Aquädukte aus römischer Zeit? Zwei Wochen lang bin ich im September 2013 ihren Spuren vom Zentrum bis an den Stadtrand zur Grande Raccordo Anulare gefolgt. Ein anderes Rom zeigt sich dort, fern vom Tourismus und gelassen im Umgang mit der Antike.

Rom verfügte in der Antike über zahlreiche Aquädukte, die die Stadt mit frischem Wasser aus bis zu fast 100 km entfernten Quellen versorgten. Vieles ist im Laufe der Zeit verloren gegangen, aber immer noch sind in den wuchernden Stadtteilen vereinzelte Überreste zu entdecken – oft eingezwängt zwischen Bahnlinien und Straßen, Hochhäusern und Gewerbegebieten. Auch Reste von alten Barackensiedlungen finden sich noch in den niedrigeren Bögen der langsam im ansteigenden Hügel „versinkenden“ Aquädukte. Die Menschen haben sich hier schon immer die Antike für ihren Alltag erobert. Pier Paolo Pasolini begegnet einem auf Schritt und Tritt.

Seit Jahrtausenden überlagern und überformen sich in Rom städtebauliche und kulturelle Schichten. Die archäologischen Stätten im Zentrum (Foro Romano und Palatino, Colosseo, Fori Imperiali, Terme di Caracalla u.a.) stellen die antike Zeitschicht frei und still, hübschen sie auf und zäunen sie ein. Aber was haben die Jahrunderte mit den antiken Monumenten in den lebendigen römischen Stadtteilen gemacht? Was ist geblieben und wie leben die Menschen heute damit? Wie kann ich die Synchronität von Antike und Gegenwart, von Bewahren und Nutzen bzw. Wandeln fotografisch fassen und nachvollziehbar machen? Wie fange ich die spezifische Atmosphäre dieser Gebiete ein? Das sind die Fragen, auf die ich Antworten gesucht habe.

Zum Vergrößern auf die Bilder klicken. To enlarge click thumbnails. Per ingrandire clicca le foto.

Anmerkungen zur Ausstellung:

„Grand Tour“ (Kavalierreise) war die Bezeichnung für Reisen der Söhne des europäischen Adels, später auch des gehobenen Bürgertums, durch Mitteleuropa, Italien, Spanien und auch ins Heilige Land, auf denen der jugendliche Adelige fremde Länder und Sitten kennenlernen sollte. Die Bürger achteten später eher auf den Bildungs- und Nutzwert ihrer Reise. Auf diesen »Bildungsreisen« durch das sonnige Italien absolvierte man ein obligatorisches Ausbildungsprogramm, das zu den klassisch antiken Städten, Kunstschätzen und Denkmälern führte. Schon Mitte des 19. Jahrhunderts, kurze Zeit nach Erfindung der Fotografie, standen deshalb Fotografien der Altertümer in hohem Kurs, um die Daheimgebliebenen an den Eindrücken der Monumente teilhaben zu lassen.

Heute stellt sich die Auseinandersetzung der Fotografen mit der Antike anders dar. Auf zwei wichtige deutsche Fotografen der Gegenwart möchte ich nur kurz hinweisen.

Michael Ruetz hat zwischen 1976 und 1997 aus Anlass mehrerer Aufenthalte in der Villa Massimo in Rom das Auge seiner Kamera vor allem auf die Aquädukte Roms als Zeugnisse der Ewigkeit gerichtet (Michael Ruetz, Eye on Eternity, 2007). Ruetz hat das Mit-, Gegen- und Nebeneinander von Antike und Gegenwart in dramatischen schwarz-weiß Fotografien ins Bild gesetzt.

Auf ganz andere Weise hat in den vergangenen Jahren Alfred Seiland zentrale Orte des Imperium Romanum als Orte des Alltagslebens fotografisch dokumentiert und gezeigt, was die Zeit und der moderne Mensch aus der Antike gemacht und von ihr übrig gelassen hat und wie er heute mit ihr lebt (Alfred Seiland, Imperium Romanum, 2013). Seine Reise beginnt an der Porta Maggiore in Rom, die ebenfalls Ausgangspunkt meiner fotografischen Streifzüge im September 2013 war, die nochmal eine andere Schicht kultureller Überlagerung verfolgen.

„Was ist Rom? Welches Rom? Wo endet Rom und wo beginnt es?

Für den Fremden und den Besucher ist Rom die Stadt innerhalb der alten Stadtmauern aus der Renaissance. Der Rest ist vage, anonyme Peripherie, die das Anschauen nicht lohnt“ (Pier Paolo Pasolini, Die Front der Stadt, 1958).

Das Rom, das der Tourist nicht kennt und touristische Stadtpläne nicht verzeichnen, ist eine Stadt von gewaltigen Ausmaßen , die wir nun betreten.

Auf der Piazza di Porta Maggiore rauben einem der chaotische Verkehr von PKW, Kleintransportern, Bussen, Eisen- und Straßenbahnen und die hin und her strömenden Menschenmengen Atem und Auge. Kaum nimmt man das imposante Stadttor wahr und übersieht leicht, dass hier einst mehrere große Aquädukte zusammenliefen, die frisches Wasser aus den südöstlich der Stadt gelegenen Bergen herbeiführten und dieses in unterschiedliche Stadtteile Roms leiteten . Seit Jahrtausenden befindet sich hier ein Infrastruktur-Knotenpunkt im städtischen Leben Roms.

Von hier geht’s stadtauswärts in die alten und neuen borgate popolare – die vom einfachen Volk bewohnten Stadtteile Roms. Die stark befahrene Ausfallstraße Via Casilina und bald die enge Via Casilina vecchia hoch, dann über und zwischen einem bizarren, piranesihaften Gewirr aus Bahngleisen, Brücken, Bögen, abenteuerlich engen Straßen vorbei an gesichtslosen Mietskasernen, baufälligen, kleinen älteren Häusern, Werkstätten, Schuppen, kleinen verwilderten Gärten immer entlang an den Bögen des Aquädukts. Mitten hinein in eine „einzigartige römische Nischenformation: die Konfrontation der Schienenstränge mit den riesigen Aquädukten…. . Die Streifen und Abhänge zwischen Trassen und Bögen, Schneisen und Brücken, Antike und Industriezeitalter bilden ein kleinteiliges, so düsteres wie geschütztes Niemandsland.“ (Dorothea Dieckmann, Das Licht der Not. Rom im Blick Pier Poalo Pasolinis. Nachwort zu: Pier Paolo Pasolini. Rom, andere Stadt, Hamburg 2010, S. 91 ff.).

Hier ist sonst schon niemand mehr zu Fuß unterwegs. Nur Schleichverkehr rast über die staubigen, rumpeligen Pisten. Das Gelände steigt langsam an und die Bögen des Aquäduktes „versinken“ langsam im Boden. Zur Linken eine Unterführung der breiten Schneise, die die Bahntrassen zwischen die Siedlungen geschnitten haben. Sie führt in einen alten Stadtteil des römischen Subproletariats, das Pigneto. Trotz des unaufhaltsamen Prozesses der kleinbürgerlichen Assimilation auch heute noch weitgehend in seiner Struktur intakt, ein quirliger, schmuddeliger, von Touristen noch unentdeckter, aber bei Studenten und Künstlern angesagter Szenestadtteil.

Hier ist sonst schon niemand mehr zu Fuß unterwegs. Nur Schleichverkehr rast über die staubigen, rumpeligen Pisten. Das Gelände steigt langsam an und die Bögen des Aquäduktes „versinken“ langsam im Boden. Zur Linken eine Unterführung der breiten Schneise, die die Bahntrassen zwischen die Siedlungen geschnitten haben. Sie führt in einen alten Stadtteil des römischen Subproletariats, das Pigneto. Trotz des unaufhaltsamen Prozesses der kleinbürgerlichen Assimilation auch heute noch weitgehend in seiner Struktur intakt, ein quirliger, schmuddeliger, von Touristen noch unentdeckter, aber bei Studenten und Künstlern angesagter Szenestadtteil.

Ich muss an den ersten Film denken, den hier 1961 Pasolini drehte: „Accattone – Wer nie sein Brot mit Tränen aß“:

Vittorio Cataldi, genannt „Accattone“ („Bettler“ oder „Schmarotzer“), lebt in einer heruntergekommenen Vorstadt Roms. Nachdem er Frau und Sohn verlassen hat, verdient er als Zuhälter sein Geld. Tagsüber hängt er die meiste Zeit mit seinen Freunden herum, die dem gleichen Gewerbe nachgehen. Die Clique verbringt die Zeit mit Herumsitzen, Kartenspielen und sinnlosen Wetten.

Als Accattones einzige Hure, Maddalena, von einem Motorrad angefahren wird, zwingt er sie, trotzdem zu arbeiten. In dieser Nacht wird sie von einer konkurrierenden Bande aus Neapel zusammengeschlagen aus Rache dafür, dass sie ihren vorherigen Zuhälter Nero Ciccio ins Gefängnis gebracht hat.

So beginnt der Film, der ein riesiger Skandal wurde, aber Pasolini auch den internationalen Durchbruch bescherte.

Ich wandere die enge Via del Mandrione zwischen Aquädukt und Bahngleisen weiter hinauf. In den jetzt niedrigen Bögen finden sich noch Reste früherer Behausungen: leere Fensterkreuze in den zugemauerten Rückseiten, Putzreste, Wellblech, Kacheln und Fliesen früherer Küchen und Bäder. Bis in die 60er Jahre hinein haben hier bis hoch zum Quadraro Viertel vor allem obdachlose Zuwanderer aus dem Süden Italiens in schäbigen Barackensiedlungen, den sog. „tuguri“ gehaust (Link zu einem Foto).

Pasolini hat sich hier häufig aufgehalten. Er schreibt: „La pura vitalità che è alla base di queste anime, vuol dire mescolanza di male allo stato puro e di bene allo stato puro: violenza e bontà, malvagità e innocenza, malgrado tutto.“ [Pier Paolo Pasolini, „Vie Nuove“, maggio 1958]

Plötzlich finde ich mich vor einem vergitterten mannshohen Bogen des Aquäduktes, auf dessen Rückwand neben einem kleinen Fensterloch eine erschossene, nackte junge Frau gemalt ist, die im Dreck auf dem Boden hockt und ihren Kopf auf der Sitzfläche eines neben ihr stehenden einfachen Stuhls liegen hat. Ein bestürzendes Bild.

Und erneut kommt Pasolini ins Spiel. In seinem letzten Film „Saló o le 120 giornate di Sodoma“ (dt.: Die 120 Tage von Sodom) aus dem Jahr 1975, zeigt uns Pasolini zum Schluss nach einem mörderischen Kopfschuss für 1 oder 2 Sekunden genau diese Szene. Wer hat sie hierhin versetzt?

Pasolini lehnt sich in diesem Film an de Sade und an Dantes Inferno an und zeigt die Höllenkreise der Leidenschaft, der Scheiße und des Blutes.

Der Film gilt bis heute als eines der umstrittensten Werke der Filmgeschichte. Wegen seiner offenen Darstellung von Vergewaltigung, Folter und Mord wurde der Film in vielen Ländern verboten. Kurz nach seiner Vollendung wird Pasolini unter bis heute ungeklärten Umständen grausam ermordet. Alleine, in dieser unwirtlichen Umgebung lässt einen dies Bild erschaudern.

Die Reste der in den Hügeln Roms immer wieder auf- und abtauchenden Aquädukte finden sich, weiter stadtauswärts, bald zwischen den mehrstöckigen Mietskasernen der in den 60er und 70er Jahren entstandenen Neubauviertel Roms, wie Tusculano, Appio Claudio oder Centocelle – zum Teil abenteuerliche, aber auch ruhige kleinbürgerliche Quartiere, in die normalerweise kein Tourist vordringt. Auch heute beziehen die Menschen die Bögen der Aquädukte in ihr Alltagsleben ein als Lagerräume, Werkstätten, Garagen, kleine Kapellen oder Veranden.

Durch den Parco degli Acquedotti, wo sich die imposanten Bogenreihen mehrerer parallel laufender Aquädukte auf freiem Feld über längere Strecken erheben, sind es dann nur noch wenige Kilometer bis zum Stadtteil Capannelle an der Grande Raccordo Anulare, dem großen Autobahnring um Rom herum.

Mittelstreifen

Mittelstreifen

Fotografien von Wolfgang Meyer-Hesemann

Eröffnung am 25. Januar 2015, um 11.15 Uhr

Kunstkreis Preetz e.V.

Gasstraße 5, D-24211 Preetz

25. Januar bis 15. Februar 2015, Do. bis So. 15-18 Uhr

„Mittelstreifen“ – öffnet ein weites Assoziationsfeld. Mit dem Mittelstreifen assoziieren wir Fortbewegung, Veränderung und zugleich Orientierung auf der Straße. Der „Mittelstreifen“ ist eine lange Sequenz von Fotos, Postkarten, Collagen, Zeitungsausschnitten etc., die wie ein Filmstreifen in der Mitte der Höhe der Wände durch 3 bis 4 Räume läuft. Alle Bilder erzählen unterschiedliche Geschichten, die allerdings im Kopf der Betrachter erst entstehen müssen.

Zum Vergrößern auf die Bilder klicken. To enlarge click thumbnails. Per ingrandire clicca le foto.

Die allgegenwärtigen Fotografien und bewegten Bildern rasen in unserem Alltag wie der Mittelstreifen auf der Straße oft unter der bewussten Wahrnehmungsschwelle hinweg – und leiten uns doch. Viele Bilder bleiben unbewusst hängen, prägen unsere Bildwahrnehmung. Für mich ist Fotografie ein „Instrument der Weltaneignung und Welterzählung“. Und es ist häufig das Gewöhnliche, Allgegenwärtige, Übersehene und Unansehnliche, das merk-würdig ist, weil es das Besondere einer Umgebung ausmacht, zur spezifischen Atmosphäre beiträgt – jedenfalls in einer bestimmten Situation in meiner Wahrnehmung.

Die gewählte Art der Präsentation als durchlaufende „Installation“ über mehrere Räume ermöglicht es mir, eine rasche Einordnung und Interpretation der Bilder durch den Betrachter zu unterlaufen. Das versuche ich noch dadurch zu unterstreichen, dass ich Fotocollagen, Postkarten, Fotos von analogen Negativen, alte Fotoabzüge, übermalte Bilder, Fernsehbilder, Fotografien Dritter (Nail al Said) u.a. einstreue.

Jedes Bild erscheint so trotz der Aneinanderreihung mit anderen Fotografien frei von seinem Umfeld und seiner Geschichte – sozusagen in einem kontextlosen Kontext. Jedes kleine Stück Wirklichkeit ist aus seiner Umgebung herausgelöst und zu einer bestimmten hundertstel Sekunde stillgestellt – letztlich fiktionalisiert. Abgebildet ist eine artifizielle Relation von Ort, Zeit, Mensch, Situation etc., die es so nur in diesem Foto gibt. Meine Interpretation des Abgebildeten im Foto bedarf deshalb ihrerseits der Interpretation durch den Betrachter, die nicht durch einen vermeintlichen Gesamtzusammenhang gesteuert wird.

Der Wolfgang Tillmans hat mit ähnlicher Intention schon vor einigen Jahren in seinen collagenartigen all-over-Wandinstallationen versucht deutlich zu machen, dass wir, wenn wir uns ein Bild von der Welt machen, immer an der Oberfläche kleben bleiben, diese Bruchstücke der Oberfläche aber große Aussagekraft haben. Er sieht die Fotografie selbst nicht als erzählerisches Medium. Erst der Betrachter schafft in einem Akt der Re-Kontextualisierung das größere Bild eines Allgemeinen.

Die Besucher sind aufgefordert, auf einer alten Reiseschreibmaschine Princess 300 (Jahrgang 1958), die in der Ausstellung steht, zu Bildern ihrer Wahl kurze Geschichten zu schreiben, die dann zu den Bildern gehängt werden und die Intentionen des Fotografen weiterspinnen oder in eine andere Richtung lenken.

In weiteren Räumen sind noch einige großformatige Sequenzen von Fotografien zu sehen (Airfield, The White Cello u.a.). Die Bildsequenz „Airfield“ entpuppt sich als Protokoll merkwürdiger Personalbewegungen auf dem riesigen Flugfeld.

„The White Cello“ verfolgt die Fortbewegung einer Person mit einem Instrument auf dem Rücken in einer surreal wirkenden Umwelt.

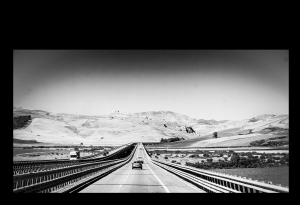

Die Bilderreise endet mit einem RoadMovie:

StreetView II

Zum Vergrößern auf die Bilder klicken. To enlarge click thumbnails. Per ingrandire clicca le foto.